ヘルメットの上に重ねて装着する「ガーディアンキャップ」について、日本国内でも脳振盪予防を目的に練習や試合で装着する選手が見られるようになってきました。公益社団法人日本アメリカンフットボール協会の医・科学委員会と強化育成委員会は、その安全性について各チームの指導者や選手、スタッフの皆さま、各協会や各連盟の皆さまにご留意いただきたい事項を以下の通りお知らせします。

■医・科学委員会から(委員長・藤谷博人=聖マリアンナ医科大学スポーツ医学講座 主任教授、整形外科医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター)

まず、ガーディアンキャップが脳振盪のリスクを減らすとの医学的エビデンス(証明)は、今のところありません。最新のスポーツ医学の論文(2025)では、米ウィスコンシン州の高校生選手2,610人(41チーム)の脳振盪の発生率を調査した結果、「ガーディアンキャップを装着した群」と「装着しなかった群」では、両群間の発生率に統計学的な差は認められなかったと結論付けました。

今後、この結論とは異なる調査結果が出てくる可能性はありますが、少なくとも現在は、「ガーディアンキャップを装着していれば脳振盪は減る」という考え方が正しいと言うことはできません。脳振盪を予防する上で最も重要なのは、やはり「首の筋力強化」に尽きると考えます。

そもそも、脳振盪は「脳が頭蓋骨の中で動く」ことで生じるとされていますが、これをヘルメットで防ぐことは不可能であり、頭が振られないように土台である首をしっかり鍛えることが必須となります。また、最近のヘルメットは以前に比べて明らかに重くなっており、ガーディアンキャップを装着すると頭がより振られやすくなることは容易に想像できます。

「最近の選手は首が細い」との意見は関係者からよく聞きますが、指導者の皆さまにおかれましては、ガーディアンキャップの効果や性能を過信することなく、「首の筋力強化(特に下級生)」に精力的に取り組むよう選手らにご指導いただきたいと思います。

■強化育成委員会から(委員長・森清之=日本協会常務理事、東京大学ヘッドコーチ)

練習や試合などの現場において、脳振盪を予防するために重要なことは以下の4点です。

1. 首の筋力強化

2. 正しい当たり方のスキルの習得

3. (メンテナンスを含めた)適切な防具の装着

4. 脳振盪に関する正しい知識の学習

中でも、特に重要なのは「1」と「2」です。

確かに、ガーディアンキャップの装着により、衝撃吸収という面ではプラスとなるでしょう。一方で、ガーディアンキャップ自体の重量は約200グラムとはいえ、近年重くなったと言われるヘルメットの重量がさらに増してしまうことを認識する必要があります。また、ガーディアンキャップが衝撃を吸収してくれるが故に、ヘッドダウンしてヘルメットから相手に当たるという間違った当たり方をしてしまうケースも散見されます。

どれだけ高い性能の防具を装着しても、それだけで脳振盪を防ぐことはできません。首の筋力をしっかりと強化して正しい当た り方を習得することが、すべてにおける土台となります。このことをよく理解した上で、日々の練習やトレーニングに励んでいただくようお願いします。

以 上

このたび、選手の皆さんの練習や試合、合宿における安全管理に役立つようにとの願いから、2018年に発行された『安全対策ハンドブック』の改訂版を作成いたしました。指導者向けと選手用を用意しましたので、以下からダウンロードしてご活用ください。

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

医・科学委員会

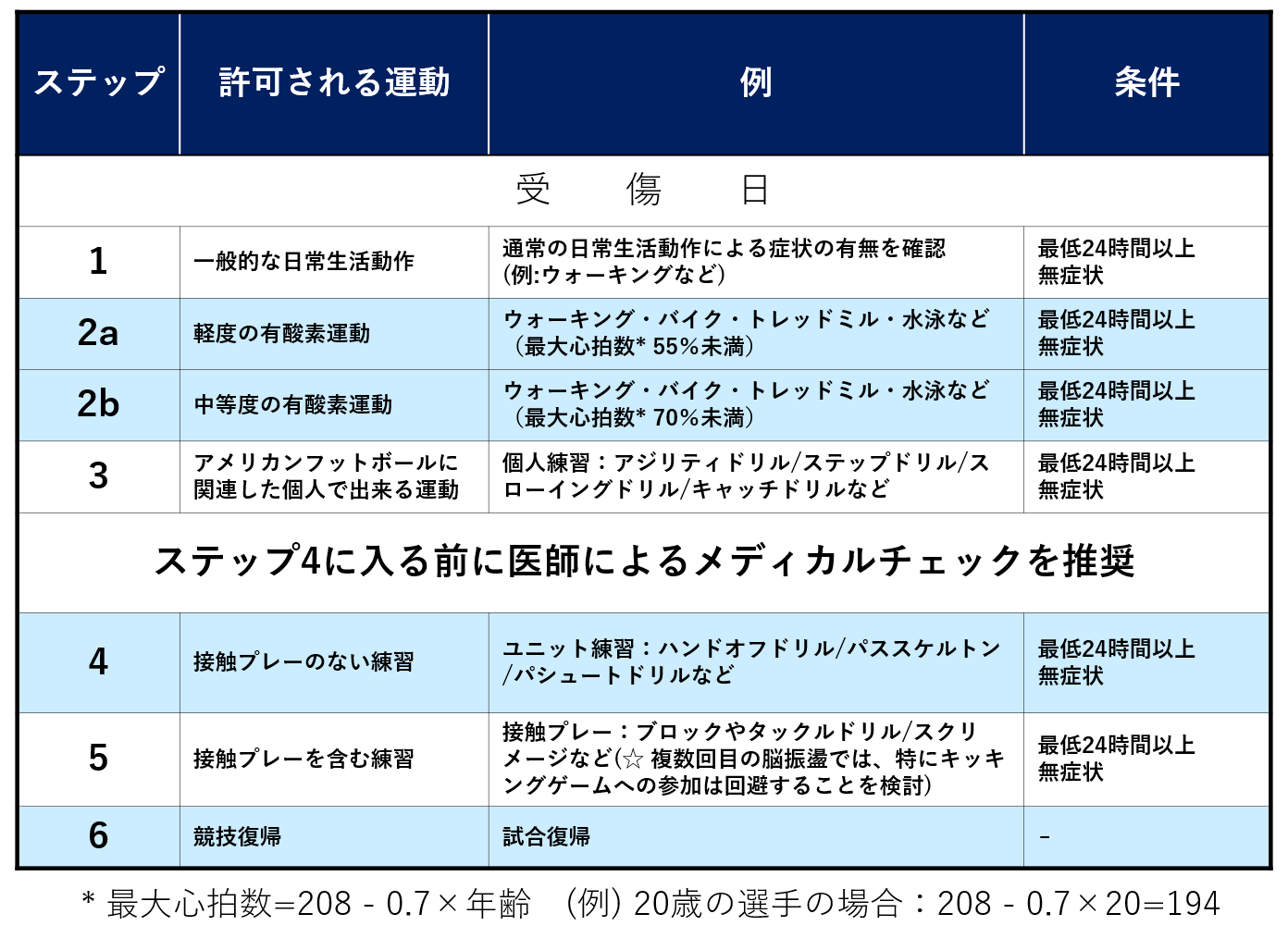

現在我が国のアメリカンフットボール界では、脳振盪受傷からのプレー復帰については「段階的」に復帰すべきとしています。これは、約4年に一度開催される「国際スポーツ脳振盪会議」から発信されている指針内容になりますが、国際オリンピック委員会(IOC)や国際サッカー連盟(FIFA)などの国際スポーツ団体もこれを支持しています。

今回、2022年10月にアムステルダムで開催された第6回本会議において、この「段階的復帰」のプログラム内容が一部変更されたので、ここにお知らせします(和文)。また、アメリカンフットボールにおける具体的な運動内容の例(練習メニュー等)を分かりやすくJAFA医・科学委員会で追記しました。

今後、脳振盪受傷後は以下のプログラムを参考にして「段階的復帰」を進めていただきますよう、各チームご指導のほどよろしくお願いします。(高校生以下や複数回の脳振盪事例ではくれぐれも厳密なご対応をお願いします)

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

医・科学委員会

【変更点】

• 今回の段階的競技復帰プログラムについては、前半3ステップ、後半3ステップの合計6ステップで構成されています。

• ステップ1については、従来の完全な休息とは異なり、日常生活動作に影響のない範囲での活動になります。

• ステップ2については、aおよびbと2段階になっていますので、実際には7ステップをクリアして競技復帰となります。

• ステップ3を終了しステップ4に入る前の段階で、医師によるメディカルチェックを受け、コンタクトを含む練習への参加が認められた後にステップ4に進みます。

• もし、ステップ3で不可抗力的にコンタクトが発生するような練習を行う際には、ステップ2を終了しステップ3に入る前の段階で、医師によるメディカルチェックを受け、コンタクトが発生するような練習への参加が認められた後にステップ3に進みます。

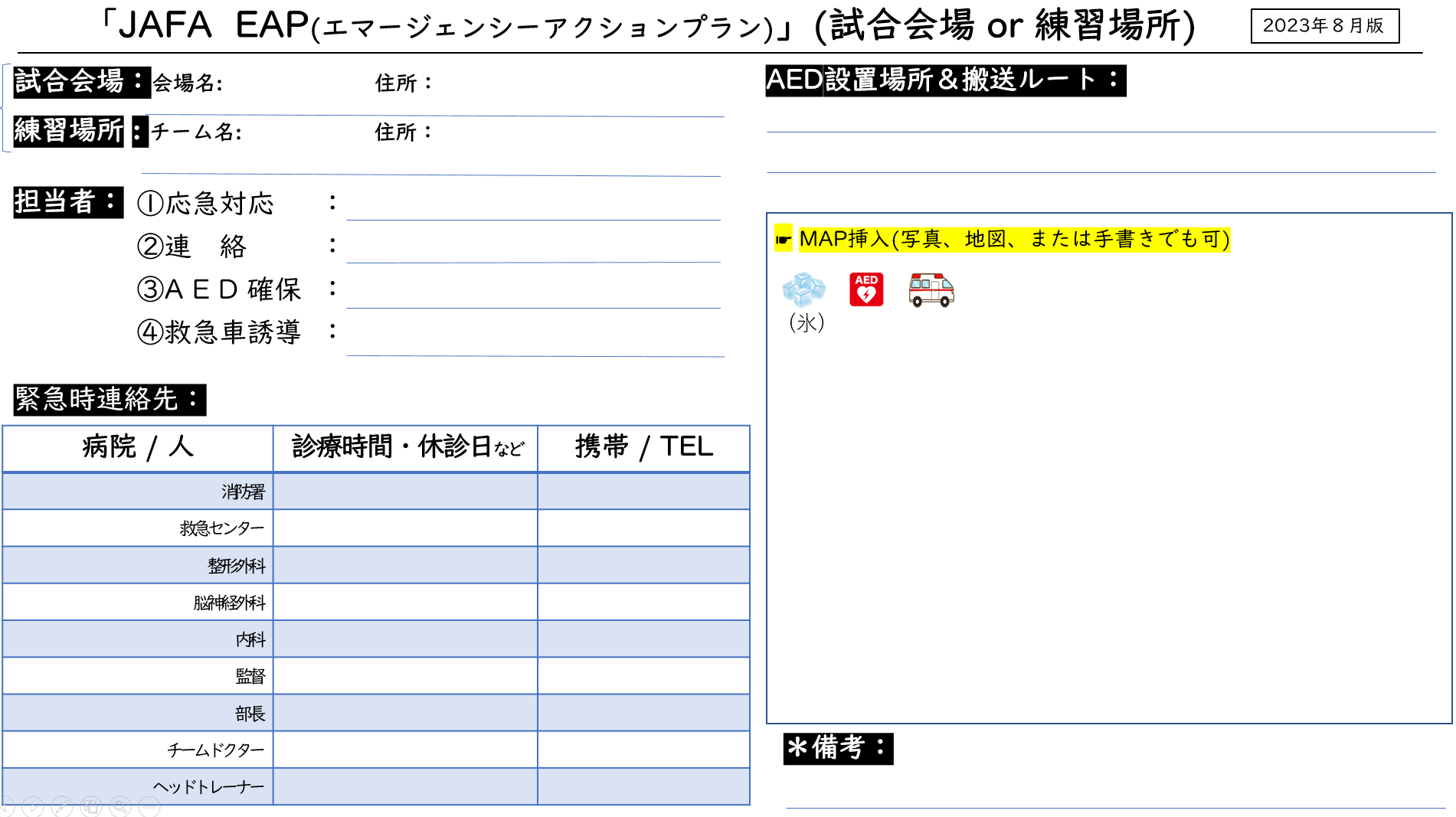

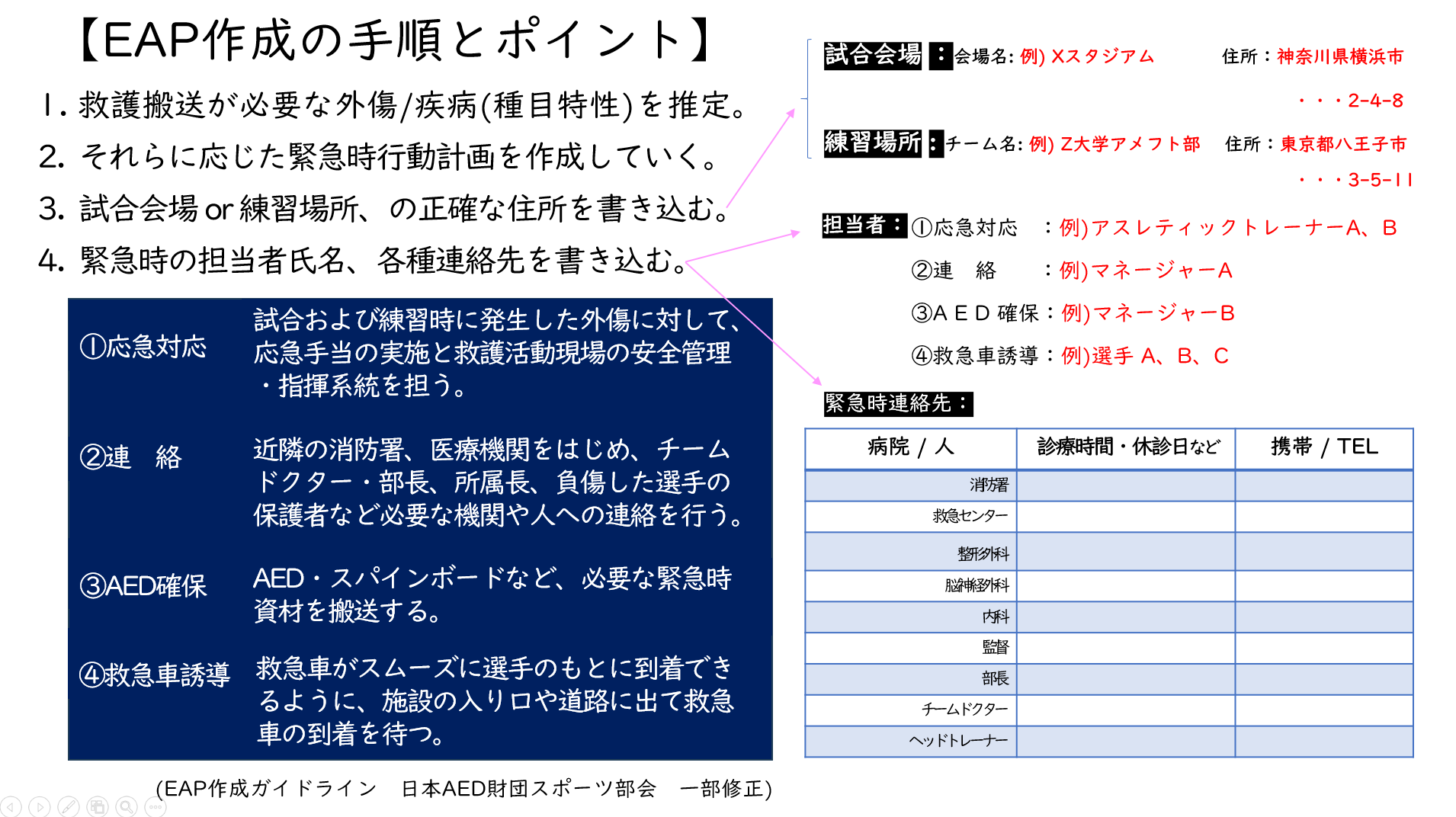

近年、社会における組織のガバナンスや危機管理体制の強化がますます重要視されてきていますが、我が国のスポーツ界でもそれらの観点から、EAP(Emergency Action Plan)を作成することがどの競技でも急務になっています。

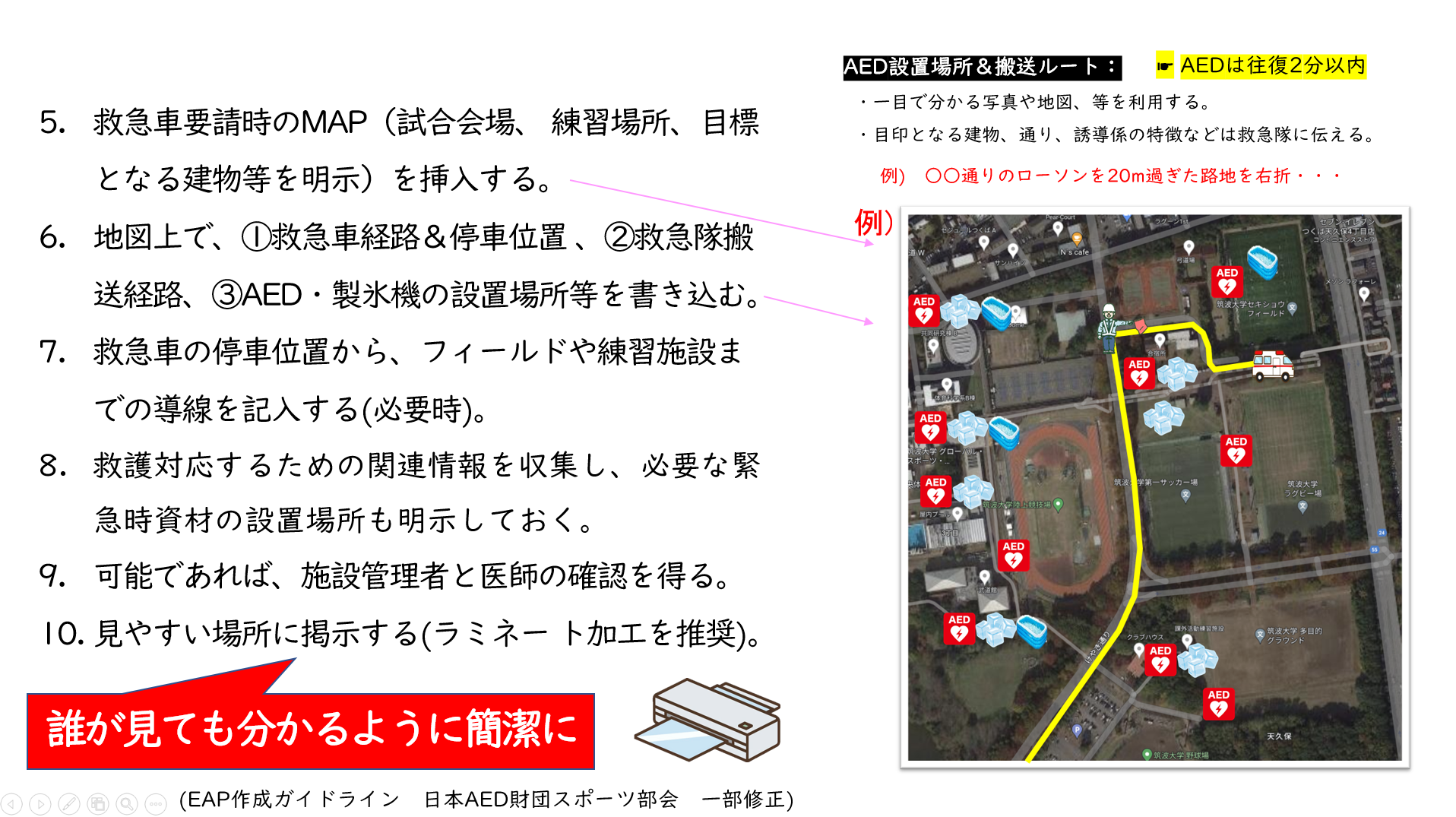

EAPとは、試合や練習時における緊急時の体制作りを分かりやすく書面で作成しておくことであり、その内容には試合会場や練習施設の所在地、救急車の搬送経路、AEDや救急用具等の設置場所、緊急連絡先(病院、監督、チームドクターら)などが含まれます。

米国のアメリカンフットボールの試合では以前から、試合前には必ず両チームの医療担当者(ドクター、トレーナーほか)と審判が顔を合わせ、試合会場のEAPを確認することが行われてきました。以下にEAPの簡単な作成手順とポイントを示します。

アメリカンフットボールは重症事故発生の可能性がある競技であり、緊急の際にはEAPに従って慌てずに迅速な行動がとれるようにすることが必要です。各協会・連盟におかれましては試合会場の、そして各チームにおいては練習場におけるEAPを早々に作成され、また毎年見直しをされることを推奨します(このフォーマットは必要に応じてアレンジして構いません)。ご理解の上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

医・科学委員会

加盟団体および

安全対策全国会議 関係者 各位

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

医・科学委員会委員長 藤谷博人

平素より日本アメリカンフットボール協会(JAFA)の活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。また、現場の安全対策にご尽力いただき、あらためて感謝申し上げます。

首題の件について、重大事故の発生時に迅速かつ確実に関係者に周知ができるよう、連絡の手順および報告書式を下記の通り一部変更いたしました。

近年、所管官庁から中央競技団体のコンプライアンス、危機管理に関し厳しい指導を受けておりますが、その中でJAFA加盟チームで、重大事故の報告が迅速に行われず、後になって報告された事例が複数発生いたしました。当委員会としては、由々しき事態と捉えております。アメリカンフットボール競技では、重大事故が起きたら必ず迅速に報告を行うことを各加盟チームにあらためて徹底していただきたいと考えております。

今回の変更は、重大事故を迅速に関係者に伝えてその対応に当たること、また事故内容を的確に分類し把握することによってその傾向をつかみ、将来の重大事故減少に向けた施策に役立てることを目的としています。

なお、皆様の競技団体におかれましては、所属する全チームにこの内容をお伝えいただき、今後はこの新しい手順で、改訂した新たな「重大事故報告書」を使用してご連絡、ご報告いただけますよう周知していただきたく、お願い申し上げます。

1.報告すべき「重大事故」とは

A 頭部外傷 (1)死亡 (2)頭蓋内出血(硬膜下血種など)

B 頚部外傷 (1)死亡 (2)恒久的麻痺 (3)頸椎骨折 (4)一過性四肢麻痺

C 内臓損傷 腎臓、肝臓、脾臓、腸、肺など

D 熱中症 (1)死亡 (2)後遺症 (3)3日以上入院

E 心停止 (1)死亡 (2)心停止蘇生

F その他 死亡事故あるいは重大な後遺症

2.重大事故の連絡、報告の手順

【手順1】

チームから「所属する競技団体」へ重大事故を報告する

重大事故が発生した場合、チームは事故発生後、速やかに(当日か、遅くても翌日)「所属する競技団体」にその内容を報告し、情報共有と対応を行う。事前に「所属する競技団体」で重大事故発生時の連絡先をチームに周知しておいてください。

[報告する内容]

・チーム名 年齢(学年)、ポジション

・現在の状況 (わかれば医師の診断名)

・受傷(発症)時の状況

・医療機関名

・こちらから連絡する場合のチームの窓口の方の連絡先(携帯電話番号、メールアドレス)

【手順2】

「チーム」または「所属する競技団体」から「JAFA事務局」へ重大事故を報告する

上記[報告する内容]を速やかにJAFA事務局に報告する。

JAFA事務局 電話:03-5843-0482 または事務局員携帯電話(案内別途)

【手順3】

JAFA事務局から関係者にメールで連絡する

電話を受けた「JAFA事務局」は、直ちに下記のJAFA内の関係者へメールで連絡する。

[メール連絡手順]

a. JAFA会長

b. JAFA安全対策担当理事

c. JAFA医・科学委員会委員長

d. JAFA医・科学委員会副委員長

e. JAFA専務理事

f. JAFA事務局長

g. JAFA事務局担当者

※委員長等の指示により、必要に応じて医・科学委員会及び安全対策全国会議の関連メンバーへ情報共有を行う

【手順4】

「重大事故報告書A」、「重大事故報告書B」を提出する

(1)「チーム」は事故発生後1ヵ月以内に「No.38 重大事故報告書B(事故内容)」を「所属の加盟団体」及び「JAFA事務局」に必ず提出する。

(2)チームの「所属の加盟団体」は、毎年2月に開催される「安全対策全国会議」の前月末(1月31日)までに「No.24 重大事故報告書A(件数)」を「JAFA医・科学委員会」に提出する。

●提出書類は以下からダウンロードできます(Word版)

以上

日本臨床スポーツ医学会は2001年3月に『頭部外傷10箇条の提言』を上梓しましたが この内容を改訂して2015年3月に第2版が刊行されました。この提言と解説はスポーツに関わるコーチや選手、ご家族が現場で判断・対応される際の手助けになることを目的に書かれています。ぜひ有効にご活用ください。

■過去の医・科学研究会

※販売価格(送料込み):5,000円

【アーカイブご希望の方お問い合わせ先】

〒160-0013

東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 801

公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会

事務局 小林 宏司

TEL:03-5843-0482

mail:h-kobayashi@americanfootball.jp